La Tradizione Italiana

-Il Metodo dei Settori del M° Bianchi-

La Tradizione Italiana

-Il Metodo dei Settori del M° Bianchi-

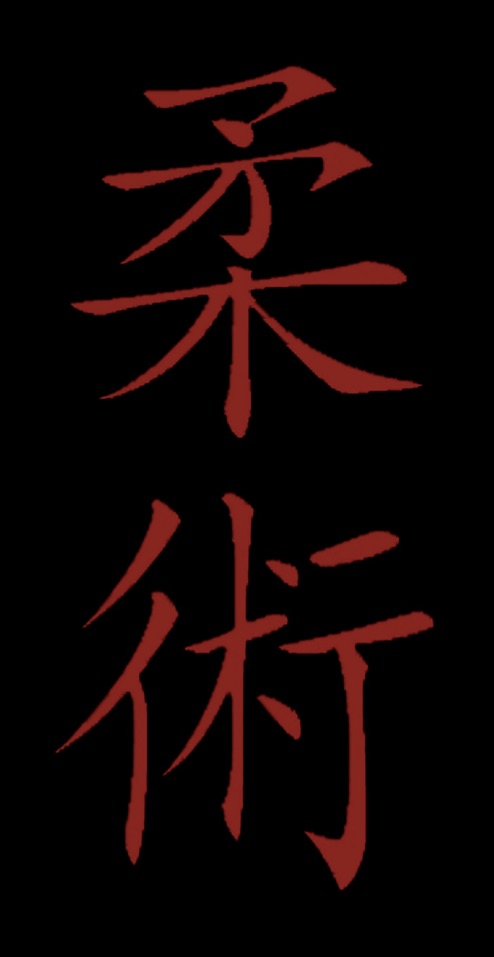

Durante la Seconda Guerra Mondiale un marinaio genovese di stanza nel Mar del Giappone, già campione di Savate, venne iniziato ai segreti della “Lotta Giapponese” il suo nome era Gino Bianchi. Alla fine della guerra, in un’Italia disastrata ma con tanta voglia di ricostruire, egli si impegnò a promulgare la conoscenza della disciplina dapprima a Genova e dintorni poi in tutta Italia. Lo spirito che muoveva il Maestro era diffondere la Lotta Giapponese nella maniera più ampia possibile. Si prodigò in maniera massiccia e se consideriamo le condizioni della Nazione in quel periodo, la sua fu un’opera davvero epica. Basti pensare che i kimono per la pratica (la parola giusta è keikogi), venivano confezionati a mano dalla sorella sarta del maestro, per ogni uno dei suoi allievi. Abituati come siamo alla mole di informazioni che i nuovi media ci forniscono, quelle sull’origine del jujitsu praticato dal Mestro sono pressoché nulle. La barriera linguistica si era rivelata insormontabile. Le Ryu (scuola, tradizione) che aveva praticato probabilmente erano un mistero anche per lui. Bianchi aveva imparato rubando la tecnica con gli occhi dai suoi maestri e così la tramandava agli allievi: il dojo di Salita Famagosta (la sede storica di Genova) era silenziosissimo, si sentivano solo i tonfi delle cadute. Egli aveva fatta sua la tecnica e come ogni maestro l’aveva rielaborata e trasmessa. Quello che colpiva gli occhi degli astanti nelle dimostrazioni, era l’apparente leggerezza dei jutsuka che si libravano nell’aria: “... Quasi senza peso, quasi ignorando la forza di gravità” come scriveva un cronista dell’epoca. In poco tempo grazie all’opera del gruppo fondato dal M° Bianchi i Kaze-Hito (Uomini Vento) i dojo di jujitsu si diffusero in tutta Italia dal Trentino alla Sicilia. Negli anni ’60 il corpus tecnico del JuJitsu Italiano rischiava di dissiparsi a causa della prematura scomparsa del Maestro (1964). L’unico scritto de O Sciur Bianchi era il suo “La Dolce Arte dei Samuray” in cui aveva inserito i fondamentali dell’arte (di recente ristampato) e un serie di sequenze fotografiche. Il testo metteva in evidenza la struttura logica della divisione in settori ma era un’opera prima e di certo egli ne aveva previste altre a compendio. Ne conseguiva una assenza di linee guida ed una certa disomogeneità negli insegnamenti da parte dei suoi allievi. A porre rimedio a questa situazione pensò il Maestro Orlandi. Egli grazie alla sua formazione scientifica operò un’organizzazione ed un inquadramento del bagaglio tecnico a disposizione. Seguendo e sviluppando la catalogazione impostata dal M° Bianchi ne impostava la ripartizione in base al loro modo di azione individuando per ciascuna tecnica il focus (parte fondamentale) e la parte accademica. Descrisse in questa maniera 5 Settori che denominò A, B, C, D ed E. In ogni settore iscrisse 20 Tecniche per un totale di 100. Questo è il Metodo dei Settori del M° Bianchi. Negli anni ’90 il jujitsu spicca letteralmente il volo grazie alla volontà da parte dei paesi europei di definire ed unificare una competizione agonistica che permettesse alla disciplina di avere un più ampio respiro ed abbandonare la pratica squisitamente legata alla difesa della persona. Entra nella FILPJ (ora FIJLKAM) ed abbraccia il Sistema Agonistico Europeo. A questo periodo risale la revisione tecnica dei settori operata dal Maestro Giancarlo Bagnulo. Egli riordina, seguendo il criterio della crescente difficoltà didattica, i programmi di base; revisiona l’esecuzione della maggior parte delle tecniche; rivede la metodologia di insegnamento aggiornandola alle esigenze emerse dai progressi della scienze motorie ed inserisce le linee guida della didattica per i bambini fino a quel momento completamente assenti. Un’opera anche in questo caso titanica soprattutto se consideriamo il fatto che il M° Bagnulo è anche il più proficuo ambasciatore del JuJitsu Italiano nel mondo.